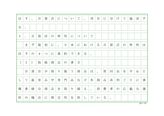

連関資料 :: 商学

資料:79件

-

商学総論 商業の学説について説明しなさい

商学総論 商業の学説について説明しなさい

- 商業という語は、これまでに、学術的にも、社会通念上においても、多様な意味に用いられ、研究者によってもさまざまに解釈されてきた。また、今日に至る主な商業学説を通覧してみても、そこには、必ずしも定説として帰一する商業学説は存在しない。従って、商業について統一的な概念が形成されてこなかったのは、決して恣意的な結果ではなく、客観的な根拠に基づいたものである。商業の本質的要素あるいは本質的意義は、生産者から消費者への商品の社会的移転、社会的分業を基調とした生産者から消費者への商品の社会的移転に伴う経済的隔離を除去し、統一整合するところに求められる。即ち、商業は、形状的に生産された商品を、消費者ニーズに適合させる交換経済下における生産完成の手段として、重要な役割を果たしている。しかし、商業の概念は、市場経済の態様の変化、資本主義経済の歴史的進展による様相や性質の変化に伴って多様性を示し、幾度となく変遷し、現在に至っている。過去から現代に至る全ての商業概念を取り上げ、検討するのは不可能だが、商業学説として広く認められてきた学説の中から、交換即商業説、再販売購入説、商品流通現象説、機能説、取引企業説に

- 商学総論 商業学説 商業概念規定 交換 売買 社会的移転 機能 取引

550 販売中 2008/09/16

550 販売中 2008/09/16- 閲覧(4,968)

-

S20100 商学総論 分冊1

S20100 商学総論 分冊1

- 日大通信 商学総論 商学総論 日本大学

880 販売中 2018/06/06

880 販売中 2018/06/06- 閲覧(2,755)

-

【日大通信】商学総論 分冊2

【日大通信】商学総論 分冊2

- 【日大通信】商学総論 分冊2 日大通信 商学総論リポート分冊2の合格リポートです。 リポートを書く際の参考・資料等にお使い頂き、内容の丸写しはやめてください。 課題:日本の百貨店について論述しなさい。 キーワード:ライフスタイル、委託販売、自主マーチャンダイジング

- 日大通信 商学部 ライフスタイル 委託販売 自主マーチャンダイジング

550 販売中 2018/06/20

550 販売中 2018/06/20- 閲覧(2,696)

-

日大通教 商学総論 分冊2

日大通教 商学総論 分冊2

- 日大通教 商学総論分冊1 平成29・30年度報告課題合格リポートです。 【課題】日本の百貨店について論述しなさい 【参考文献】『日本の流通100年』(石原武政・矢作敏行 有斐閣2004) 【評価】「百貨店の課題を示したうえで自主マーチャンダイジングの活用などを示しているのは良いです」との評価でした。

- 日本大学通信教育部 日大通教 商学総論

1,100 販売中 2017/08/14

1,100 販売中 2017/08/14- 閲覧(2,793)

-

商学総論 分冊2 合格 評価A

商学総論 分冊2 合格 評価A

- 小売り商業のチェーン化について 商学総論 分冊2

550 販売中 2011/08/17

550 販売中 2011/08/17- 閲覧(2,114)

-

商学総論 分冊1 合格 評価A

商学総論 分冊1 合格 評価A

- 流通の生成とその発展について 商学総論 分冊1

550 販売中 2011/08/17

550 販売中 2011/08/17- 閲覧(2,329)

-

【メディア】商学総論MA-理解度チェック3

【メディア】商学総論MA-理解度チェック3

- 「欧州諸国の商業研究の特性に関するまとめ」 中世のイタリア経済社会では、後の商業への科学的アプローチが17~18世紀に始まるよりも前に、営利的生産活動に対する覚醒がおこり、その端緒を求めることができる。当時のイタリアは欧州文化の中心であり、世界商業・経済の一大中心地として形成されていた。そのため、14~15世紀にかけて、多数の商業記録が編纂された。代表的な商業文献は、パチョウリの「算術・幾何・比及び比例総覧)(注、以下邦訳)(1494年)やカトウルギの「商業と完全なる商人」(1573年)などがある。 15世紀末になると、新大陸の発見と東インド航路の発見によって商業革命が訪れる。その影響から、欧州商業資本に金融市場が新たに開拓、欧州資本主義の発展は促進され、世界商業の中心地が地中海から大西洋に移動した。そして、1664年を境にフランス商業の時代が訪れた。

- 経済 経営 社会 科学 商業 ドイツ 経済学 大学 組織 フランス 日本大学 日大 通信教育部 通信 通教 メディア 商学総論MA 理解度チェック3

550 販売中 2010/06/28

550 販売中 2010/06/28- 閲覧(3,366)