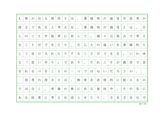

連関資料 :: 人間が人間であることとは

資料:321件

-

教育人間学概論 心理健康 アルバート・エリスについて

教育人間学概論 心理健康 アルバート・エリスについて

- 1.アルバート・エリスについて アルバート・エリスは論理療法(REBT)の創始者である。心理療法の先駆者として彼の業績は、認知行動療法的アプローチの興隆に多大の影響を与えている。心理療法の臨床家や訓練生のはかり知れないほどの活力のもとになっていると言われている。 アルバート・エリスは、心理的苦悩への対処法を開発した。それは効果的で、能率的で、比較的人に教えやすい方法であった。エリスが言いたいことは以下のことである。 悩みの原因はあなた自身にあることを甘受せよ、そして、その悩みのそこにひそむイラショナル・ビリーフに断固として挑戦せよ。そうすれば、自分で自分をみじめにしないですむし、人生の至福と満足感を手にするチャンスもふえる。 彼が幼少期に直面した三つの問題は、「幼少期の出来事が結局その人がどんな人に成長するかという人格形成(心理療法家になることも含めて)に影響する」という説を拒否させている。問題解決に能動的にかかわる傾向と不遇な環境をプラスにしていく傾向は、人生行路の重要な決定要因であると説く。

- 環境 心理学 アメリカ 心理 カウンセリング 哲学 分析 問題 大学

550 販売中 2010/03/22

550 販売中 2010/03/22- 閲覧(1,769)

-

人間における第一言語、第二言語の習得について

人間における第一言語、第二言語の習得について

- 我々人間は誰しも言葉を話すことができる。生まれてきた赤ん坊は、周囲の大人たちの会話やさまざまな音や周囲の環境に触れることによって自然と言葉を習得していく。私のように日本人で両親ともに日本語をしゃべるような人間は日本語を習得するだろうし、アメリカに生まれ、両親ともに英語をしゃべるような環境で生まれ育った人は英語を覚えるだろう。このように我々人間が自然に身につけ、現在も何の考えもなしに使用している言語のことを母語(第一言語)と言う。第一言語は自然と身につくものだとはいったが、それはあくまで普通の人の場合であり、第一言語を習得するためにはいくつかの条件が必要である。その条件とは、言語(母語)に触れる機会があるということである。ごく当たり前のことであるが、この条件の効力は大きい。生まれたての赤ちゃんは、なんにも知らない真っ白な状態であるがゆえに、周囲の環境が赤ちゃんのこれからに大きな影響力を及ぼすのである。とりわけこの条件は親の力によるところが非常に大きい。昔世間一般をにぎわわせた狼少年(人間ではなく狼によって育てられた子供のこと)がいい例である。少年は狼に育てられたため、人と接する機会がなかった。よって普通ならば第一言語を習得しているであろうはずの年齢になっても、人間の言葉を話すことができなかったのである。このような特例もあるのだが、一般的には人は自然と言語を習得する。しかし、我々は中学や高校に入ると第二言語として英語を勉強するがその習得は容易ではない。母語であったら小学校に入学するくらいまでには一通りのことは話せるようになっているのだが、同じく六年間英語を勉強してきた私は英語のほうはちんぷんかんぷんである。このことでも分かるように、人間の言語習得の能力はある時期までしか働かない。赤ん坊のころから数年間の間だけなのだ。

- レポート 語学 母語 第一言語 第二言語 言語 異文化

550 販売中 2006/03/01

550 販売中 2006/03/01- 閲覧(5,684)

-

人間の発達と学習(1分冊)自我(自己)の発達

人間の発達と学習(1分冊)自我(自己)の発達

- 玉川大学の通信レポート【C判定】 全くの素人が独学で書いたものなので、簡単な内容となっております。どうぞ、参考用にご覧下さい。 ―教員コメントー 自我についての学習を深めてほしい。子どもの自己主張をわがままと決め付けないで、耳を傾ける姿勢が大人には必要ですね。おおらかさ(度量の大きさ)が子どもの精神的安定を生むものだと思います。現在の社会では、あまりにも子どもを細かく監視しすぎているよに見えます。子どもの権利尊重の精神を位置づけることが必要です。自己主張を認めることと思考力・創造力を育てることとの関連もおさえると良いですね。 ―内容― 子供の自我(自己)の発達を踏まえた指導のあり方についてピアジェやエリクソンの発達段階説に基づいて考察していく。 まず、エリクソンの発達段階説の学童期に入る前の発達段階として、乳児期、幼児期前期と幼児期後期がありこの段階の時期の子供の発達について簡素に述べていく。 乳児期の発達課題として基本的信頼の確立が挙げられる。基本的信頼は主に授乳関係により確立されていくのである。この時期の乳児は授乳時に母親との「相互作用」や相手の動きを真似る「共鳴動作」などが人格形成の原型となる。乳児期に相手に対し信頼するに値すると感じることができれば、その後の他者との親密な人間関係を築き上げられるか否かの土台が作られていく。…

- 玉川大学 環境 発達 教師 社会 学校 道徳 幼児 児童 課題 人間

550 販売中 2016/03/30

550 販売中 2016/03/30- 閲覧(2,736)

-

PN5230 図書と豊かな人間性 2単位目

PN5230 図書と豊かな人間性 2単位目

- 明星大学通信教育学部の2018年度に提出し、合格の評価をいただいたレポートです。 「どうやって書けばいいのだろうか・・・」など悩んでいる方はどうぞ参考にしてみてください! 悩むのわかります。まず、何から書けばいいかわからないですもんね。。。。最初に1字がわからない・・・・ でも自分も経験をして、レポートを書いては直しをしてきました。 何度も練って考えたレポートです! 明星大学通信教育指定レポート用紙対応のため2000字前後で書いてあります。 資料はwordとなっています。(編集にもつかえます) ★課題★ 読書指導の一方法として、ブックトークを立案し、その工夫と留意点について述べなさい。 ★講評★ よくまとめてある、レポートで、よく書けています。 ぜひ、参考にしてください。 ※一部指導案のようになっているので多少値段高めな 設定です。 他にも、合格済みのレポートを随時アップロードしていきます。 こちらをご覧ください。 http://www.happycampus.co.jp/docs/933889398567@hc17/ タグ検索用キーワード レポート、明星大学通信、明星大学、教育学部、合格レポート

- 子ども 児童 食生活 栄養 食育 動物 生活 時間 野菜 内容

880 販売中 2018/09/05

880 販売中 2018/09/05- 閲覧(2,188)

-

人間論【同和問題論】(4000字用)レポート

人間論【同和問題論】(4000字用)レポート

- (設題) 人権論から何を学び、何を自己の課題とするか。 (解答) 同和とは、人々が和合すること。特に部落開放に関して差別視をなくすことをいう。しかし、これに対する問題が過去幾多から存在している。そのことについて、歴史の過程を述べる。 古代の日本は、縄文文化という独自の社会形成であった。当時の社会は、必然的に人間同士の共同体的結合が存在した。ところが、大陸・朝鮮からの先進的稲作農耕文化と、金属器の到来により、日本の社会は、農耕中心の生産経済を基礎とする社会へと大きく転回した。水稲耕作の推進と鉄器の使用は、共同体を血縁的なものから、地縁的なものへと導くと同時に、各民族間で営まれていた分業に画期をもたらし、富の集中が行われた。これが、階級社会の始まりである。 やがて、社会の中に支配、被支配の関係が生じ始め、統一国家が誕生してきた。3世紀中頃の邪馬台国においては、王-大人-下戸-奴婢という身分制度があり、その後、国家の発展に伴い、ますます激しくなっていった。 645年の大化の改新は、部民の「公民」化を目標としたものであった。しかし、その具体的内容は、新たな支配体制を貫徹するために、身分制度を

- 日本 経済 社会 文化 政治 差別 問題 国家 課題

1,100 販売中 2009/04/28

1,100 販売中 2009/04/28- 閲覧(3,734)

-

現代社会の中の子ども〜前近代と近代の人間形成〜

現代社会の中の子ども〜前近代と近代の人間形成〜

- このような労働者を工業社会に輩出するために、かつて共同体で養われていた未発達な子ども達を学校がその教育を引き受けた。情報収集が可能となるだけの読み書き能力をつけさせる。割り振りされた役割を効率的にこなせるために、時間割で時間を遵守する事を訓練させる。学校は立派な社会人になるための「よい子」を生産しているのだ。内申書に恐れて授業中席で固まっている子ども達や、生徒として望ましい制服や髪形を遵守する子ども達は、極端に言ってしまえば奴隷である。だがそれもまた、社会に進出した際に必要な姿勢なのだ。

- レポート 教育学 子ども 教育 学校 共同体 前近代

550 販売中 2007/06/07

550 販売中 2007/06/07- 閲覧(2,730)